|

梅雨はふとんにとっても憂鬱な時期

梅雨の時期は雨が続いたり、天気がはっきりしない事が多く、仕事や家事もなんだかイマイチはかどらす気分がどんよりしてしまうこともありますよね。

実はふとんも人間と同じようにこの時期は憂鬱なのです。

なぜかというとふとんにとっての大敵であるダニやカビは湿気を好み、発生して増加していくからです。

もともとふとんはダニの温床になりやすいのですが、特に梅雨は注意が必要です。

ダニやカビの繁殖にぴったりな環境は「温度が約25度、湿度が約70%前後」の高温多湿なのですが、寝具は1年中人の体温で温められる上に寝汗が染み込み湿気がこもりやすいことに加えて、梅雨は湿度が高いので危険です。

ダニはカビをエサにさらに増えていくので、ダニが住みにくい環境をつくる=カビが発生しづらい環境になることに繋がります。

大切な寝具を清潔な状態で長く使うためには、まず梅雨の時期に寝具に起こりやすい状況を知ることが大切です。

【種類別】ふとんのお手入れ方法

ふとんの種類によって適切なお手入れ方法があります。

それぞれのポイントをご紹介していますので、湿気対策として実践してみてください。

敷きふとん

寝具類の中でも特に汚れや湿気の影響を受けるのが敷きふとんです。

1年中使用していて、寝ている間にかくコップ1杯分の汗を吸収するので、敷きふとんのお手入れを怠るとカビが発生しやすくなったり、ふとんの寿命を縮めてしまいます。

天気が良ければ天日干しをして湿気を飛ばす方法は有効ですが、梅雨ではなかなか難しいので、自宅にふとん乾燥機があれば、こまめに乾燥機を使用することをおススメします。

乾燥はもちろんのこと、ダニ対策にもなりますし、サラッとしたふとんで寝ることができて快適です。

また、梅雨時期の晴れ間に天日干しをする際は晴れていても前日が雨だった場合は、朝早くではなく、お昼前ぐらいから干すようにしましょう。

さらに万年床にはせず、毎日きちんと上げ下ろしを行いましょう。

ただし、朝起きてすぐにふとんを畳んでしまうと湿気がこもってしまいます。

起きてから1時間くらいはふとんをめくった状態で放置し、湿気を逃してから収納することをおススメします。

朝に時間が無いという方は、起きたらすぐに扇風機をあてて、家を出る前に畳むなどの方法も効果的です。

マットレス

ベッドで寝ている場合は、マットレスの湿気対策が重要になってきます。

実はマットレスには湿気がこもりやすいので、カビが生えないように意識してお手入れを行いましょう。

朝、ベッドから出たら掛けふとんを足元や別の場所によけて、昼間はマット表面を空気にあてておくと、湿気がこもりません。

マットレスを外に干したり、洗ったりすることはできませんが、時々ベッドから外して立てかけておくだけでも湿気が抜けます。

マットレスの同じ面だけを使っているとそこに湿気がたまるため、定期的に身体が当たる面の上下を交換したり、両面使用可能なタイプであれば表裏を逆にしたりするローテーションも合わせて行うとよいでしょう。

ベッドフレームとマットレスの間に敷いておくことのできる除湿マットもあるので、もしも湿気がたまりやすいと感じたら、除湿マットを使ってみてもいいかもしれません。

また、汗を吸収してくれるベッドパッドはカビ対策の強い味方です。

丸洗いできるものを選ぶとカビの増殖を促す皮脂汚れもキレイに洗って清潔に保つことができます。

特にウールは夏でも冬でも快適に過ごせる万能素材!天然の吸放湿効果で、いつでもさらさら快適に眠れます。

シーツ・カバー

寝ている間にたくさん汗をかくので、シーツやカバーは思いの外汚れています。

湿気と同じくらいカビの好物なのが、人間の皮脂や汗です。

シーツやカバーを交換しないでおくと寝汗による湿気だけでなくフケ、アカといった汚れがたまってしまいます。

少なくとも週に1回はシーツ・カバーを交換し、洗濯するようにしましょう。

洗濯しないでそのまま使い続けると皮膚トラブルを起こしたり、ダニの死骸やフンでアレルギーを引き起こす原因にもなってしまいます。

梅雨はなかなか大物を洗う機会も無いので、シーツやカバーは事前に少し多めにスペアを用意しておくと良いですね。

枕・パジャマ

枕やパジャマなどの小物類のお手入れも重要です。

枕カバーは定期的(1週間に1度程度)に洗濯するようにし、晴れた日には枕本体を天日干しておくとさらに快適に使用できます。

パジャマは素肌に触れるものなので、2日〜3日着たら洗うようにしましょう。

最近は乾きの早い素材を使った速乾性の枕カバーやパジャマもあるので、梅雨の時期も洗濯しやすくなって、清潔な状態で使用することが可能です。

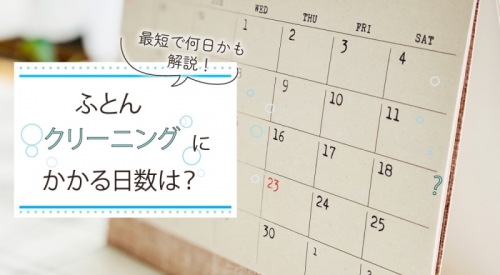

掛けふとんはこのタイミングで衣替えをするのもおススメ

羽毛ふとんのお手入れと保管の仕方

梅雨時期はそろそろ衣替えのタイミングと考えて、冬用の羽毛ふとんから夏用の薄い羽毛ふとんや合い掛け・肌掛けふとんに替えましょう。

そのとき、シーツ・カバーは必ず洗濯し、羽毛ふとん本体も汚れや汗が気になる場合はふとんクリーニングに出すことも検討してみてください。

もしクリーニングに出す場合はおうちdeまるはちにお任せいただけますとご都合の良い日時にスタッフが直接お預かりに伺います。

集荷・配送料無料です。詳しくはこちらからご確認いただけます。

ご自宅でそのまま収納する際は、羽毛ふとんを2〜3時間陰干しして湿気を飛ばすことが重要です。

湿気が残らないように、しっかり中まで乾燥させてから収納しましょう。

湿気が残ったまま収納すると、カビやダニの繁殖にもつながります。

十分に乾燥させるには、晴れている日に干したり、ふとん乾燥機を使用したりするのがおススメです。

また、ふとんの長期保管をする際には細心の注意を払わなければいけません。

その理由としては大きく2つあります。

1つ目の理由は、ふとんはダニやカビの被害に遭いやすいからです。

2つ目の理由は、ふとんを長く使うためです。 正しく保管しなければ保管している間にダニやカビの被害にあってしまったり、湿気を含んだ状態が続くと、ふとんの寿命が短くなってしまいます。

ふとんは決して安いものではないため、快適な状態で長く使えるように気をつけましょう。

詳しく知りたい方は長期保管前のチェックポイントをご覧ください。

梅雨~夏におすすめの掛け寝具

梅雨~夏の時期は特に通気性・吸水性に優れた素材を選んで使用しましょう。

麻は天然繊維で通気性が良く、汗の吸水性・熱の発散性に優れているので、湿気や熱のこもりを軽減し、寝苦しさを抑えてくれる優秀な素材です。

麻にはリネンとラミーの2種類があり、ラミーは古くから日本やアジアで親しまれてきたものでシャリ感のあるやや硬めの風合いです。

硬めということは、身体に密着しづらいということなので、湿気や気温が高い時期には寝具と身体にすき間を作り、熱を逃がすことが快眠につながります。

ですが、麻の独特な肌触りは好き嫌いが分かれるので、もし気になる場合は、同じ天然繊維で吸水性・吸放湿性に優れている綿素材がおススメです。

綿素材の場合には、表面が凸凹としたサッカー生地を選ぶのも◎。

サッカー生地の特徴である凸凹により、熱がこもりにくいためです。

また、冷感素材を使用した掛け寝具も人気なので接触冷感で入眠の際は快適に使用できるかと思います。

ただ、素材としてはポリエステルなどの化学繊維のものが多いので、最終的に朝起きたときの熟眠感が下がってしまったり、途中で寝苦しくなり起きてしまったということもありますので注意が必要です。

梅雨時期でも快適に過ごしたい!寝室環境づくりの工夫

梅雨時期の寝具ケアでは、寝具のみのお手入れ対策では不十分です。

寝室全体の“湿気対策”を意識することで、正しい寝具ケアを行うことができます。

寝室のジメジメとした湿気は、寝苦しいうえにカビの原因にもなり、ひどくなるとカビの胞子で気管支炎やアレルギーを引き起こしかねません。

入眠時、私たちの体は汗をかき、体温を下げて深く眠ろうとします。

そのため就寝中に最も汗をかくのが入眠直後といわれています。

しかし、梅雨の時期から夏場は湿度が非常に高くなります。

湿度が高いということは、空気中に水分を飛ばせず、汗がなかなか乾かずに熱が放出されないため、体温調節が上手くいかず睡眠が浅くなってしまうのです。

更に、乾かない汗がベタベタとまとわりつき、その不快感によって寝つきが悪くなり、目が覚めてしまうことも増えてしまいます。

ここでは湿度コントロールのポイントを中心にご紹介していきます。

寝室の湿気をコントロールする

・しっかりと換気を行う

寝室の湿度を逃がすためにはしっかり換気を行うことが大切です。

寝る直前に湿度を逃がそうと思って窓を開けても、十分に湿度が下がりません。

理想としては帰宅後、窓を開けてあらかじめ家全体の湿度を下げておくことが重要です。

寝る前まで換気をしておくことで、室内の湿度はかなり下げられます。

換気をする際には、窓を1か所だけ開けるのではなく2か所以上、複数の部屋がある場合にはドアも開ける時間を作り、空気の入り口と出口を作りましょう。

開けているのが1か所だけだと空気をうまく逃がせず、換気の効率が悪くなってしまいます。

・エアコンは適切な設定で使用する

寝苦しいからと言ってエアコンで温度をひたすら下げるのはやめましょう。

温度を下げると、寝汗をかくのに必要な一時的な体温上昇が行われず、結果入眠に必要な体温の低下に支障をきたします。

室内の温度は26〜28度に保ち、湿度を解消するための工夫をしましょう。

エアコンは就寝中、一晩中つけておく場合は、設定温度を28℃程度と少し高めに設定し、湿度設定を50%程度に設定すると良いです。

ここで設定温度を低くしすぎると体が冷えすぎ、朝起きた時のだるさ等の不調の原因となります。

一晩中つけたくないという方は、まずタイマーを3時間に設定してみましょう。

・除湿機で湿度をコントロールする

除湿機を上手く利用することで、外に干せない洗濯物の部屋干しにも効果を発揮します。

ただ、除湿機の中には除湿をすると同時に送風口から熱風を出すものもあり、室温を上げてしまう場合があるので、室温の調節には気をつけましょう。

・扇風機やサーキュレーターを使う

押入れやクローゼットなどの場所で扉が1か所しかない場合は、扇風機やサーキュレーターを使用することをおススメします。

扉を開けたまま、押入れやクローゼットの中に向けて空気を送れば、中の空気が流れて効果的に換気をすることができます。

寝具の除湿を行う

梅雨時期は普段より汗をかいて、湿気も多いためふとんも湿りがちです。

日中に晴れているときはふとんを干しましょう。

直射日光に当てることで内部の湿気を乾かし、ダニを死滅させます。

ふとんの中の温度が50度の状態で最低1時間干すことが必要です。

週に1度は干すことがオススメですが、雨が降っていたり、いろいろな事情で干せない場合はふとん乾燥機を使ったり、ふとん専用の掃除機をかけるなどをしましょう。

寝室全体をキレイに保つ

布ものが多い寝室は繊維のホコリが多い場所です。

床、壁などのホコリ掃除はリビングより多く行うようにしましょう。

カビのエサになるような汚れは溜めず、すみやかに落とし、掃除をすることが大切です。

クイックルワイパーなどを使ってベッドの下やすき間など、こまめに拭き掃除をし、べッドサイドや窓周り、エアコンの上、カーテンレール、ライトの傘などは、伸縮可能なハンディタイプのものを使ってカビのエサになる汚れをしっかり取り除きましょう。

寝室のカビ対策にはできる限りこまめな掃除・洗濯を心がけることで、いつもよりジメジメした梅雨もすっきりとした気分で過ごせるかもしれません。

寝室は、睡眠中につけたエアコンや汗を吸った寝具などで、ほかの部屋よりもカビが発生しやすい環境が整っているといえます。

梅雨の時期は、だんだん暑くなってくるのとジメジメした湿気を取るために、エアコンをつけて寝ることも多くなると思いますが、室内の湿気を取るためにしたことが、かえってカビを増長させることにもなりかねません。

寝室は、リビングなどよりも湿度が高くカビが生えやすいという意識を持つことが必要です。

まず、カビの発生原因となるエアコン内部のフィルターの掃除をこまめに行いましょう。

このとき、掃除だけではなくアルコールで消毒を行うことがおススメです。

また、冷房を使用したあと送風にして、内部を乾燥させることも効果的です。

また雨の日は、外よりも室内の方が湿度が高くなっていることがあります。

外の湿気が室内に入ってこないようにと、換気をしないのは逆効果です。雨の日でも換気するようにしましょう。

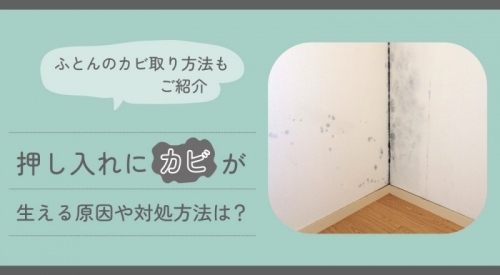

要注意!カビ対策も忘れずに!

湿度が高くなると、湿気が多いところではカビやダニが繁殖しやすくなります。

部屋の空気が不衛生な状態になると、呼吸が浅くなって深い休息が取れなくなってしまったり、カビやダニを吸い込んで体内に入った異物を取り除くために身体が活動し、睡眠が浅くなってしまったり・・・

カビは梅雨の時期だけではなく、一年中条件が合えば発生しますが、6月から7月の梅雨は雨が続いて湿度と温度が高くなるため、カビが発生しやすい時期であるのは間違いありません。

ですから、梅雨が始まる前にしっかりとカビ対策をしておくことが大切です。

また、寝具は定期的な洗濯と十分に乾燥させることで、寝具につくカビを防ぐことができます。

寝室内のカビの発生を予防するために、乾燥を心がけましょう。

天気の良い日には窓を開けて風の通り道を作り、部屋全体を乾燥させます。

また、こまめな洗濯と乾燥で寝具のカビの原因をシャットアウトするのも大事なポイントです。

除湿をするときに覚えておきたい3つのポイント

除湿が必要な湿度は何%? 適切な湿度を知ることが大切

湿度の高い状態が続くと、体調不良はもちろん、部屋内部の傷みにも発展してしまうことも・・・。

部屋の湿度が適切でないとどうなるのか、湿度ごとの状況をチェックしてみましょう。

【湿度40%以下】

のどや気管支の粘膜が乾燥し、ウイルスが体内に侵入しやすくなる

【湿度40%】

乾燥も少なく快適に過ごせる

【湿度50%】

敏感な人は少し不快感がある

【湿度60%】

カビやダニが発生しやすい環境に近くなり、活動が活発になる

【湿度80%以上】

カビやダニが大量に発生する条件が揃う、雑菌の繁殖でゴキブリや小さい虫も増える

人が快適に過ごせる湿度は40%〜60%といわれています。

寝室には温湿度計を置いて、カビやダニは湿度60%以上で発生しやすくなるので、60%を超えないように除湿を行うことが大切です。

逆に湿度が低すぎると、のどや気管支の粘膜が乾燥してのどを痛めたり、風邪のウイルスが体内に侵入しやすくなってしまうので、湿度が40%を下回る場合は加湿を行って調整するようにしましょう。

寝室の湿度が上がってしまう原因は?

①汗の成分

寝室の湿度を上げる原因の1つは体の水分です。

夏でも冬でも、睡眠中は汗をかきますよね。もちろん呼吸もしています。

こういった汗や呼吸に含まれる水分が寝室に充満し、湿度が上昇するのです。

②ふとんが原因

睡眠中にかいた汗や呼吸に含まれる水分をふとんが吸収します。

吸収した水分はゆっくりと放湿されていきます。

この放湿された水分も湿度を上げる原因となってしまうので、換気をして空気中の湿気を外に逃がすことが大切です。

③部屋干し

梅雨は部屋干しをする機会が多くなりがちですが、洗濯物から水分が蒸発することで湿度が上がってしまいます。

部屋干し中の換気を怠ると部屋の湿度が上がりやすくなるだけでなく、洗濯物も乾きづらくなるので換気や除湿機を使って部屋の湿度を調整しましょう。

家電を使用せずに除湿する方法も

湿気を感じるけれど、エアコンや除湿機を使うほどではない、もしくはどちらも持っていないという場合は、家電を使わずに除湿をする方法を実践してみましょう。

・意識的に部屋の換気を行う

基本的な対策ですが、部屋の換気には除湿効果があります。

窓を開け、部屋にこもった湿気を外に逃がすことで除湿が可能です。

換気する際は、西側と東側、北側と南側など対局になっている窓を開けると風の通り道ができて、より効率よく湿気を外に追い出すことができます。

部屋の対角線上に窓がない場合には、玄関のドアを少し開けることで換気しやすくなります。

ただし、梅雨の時期や、雨の日など外の湿度も高い日は、長時間換気をすると外の湿気が入ってきてしまうので、その場合は少しだけ窓を開け、湿度が上がる前に閉めるのを忘れないようにしましょう。

・家具のレイアウトを変更する

家具の置き方によっても除湿効果が期待できます。

湿気は空気が動かない場所に溜まるという性質があるので、家具同士をぴったりくっつけて置いているとそこに湿気がこもってしまいます。

部屋の広さも関係してくると思いますが、家具同士が密着しないようにできるだけ間隔を空けて配置することを意識してみましょう。

ベッドは窓から最低50㎝は離して置くと結露の影響を受けなくて済むので試してみてください。

また、クローゼットや押入れ内は定期的な換気はもちろんですが、それに加えて除湿剤を置くのも有効な方法の1つです。

空気中の湿気を集めてくれるため、置いておくだけで除湿ができます。

まとめ

雨の季節に困るのが、ふとんなどの寝具類のお手入れですよね。

カラッと晴れた日にふとんを干して気持ちよく眠るということがなかなかできにくい時期です。

また、梅雨の時期は不安定な天候や気温の変化により、体調を崩しやすい時期でもあります。

だからこそ、毎日の睡眠環境の湿度をコントロールし、睡眠の質を良いものにすることがとても大切になります。

ジメジメを吹き飛ばし、爽やかな毎日を過ごしましょう!

|

寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載

寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載