|

ハウスダストとは

ハウスダストとは、ホコリのように目に見えるような大きさのフワフワしたものではなく、目に見えない微粒子の集まりのような小さなもの を指します。

目に見えないので、人が無意識に吸ってしまう可能性があるので、注意が必要です。

ハウスダストは、繊維汚れやペットの抜け毛、ダニの死骸やフン、カビ、花粉や砂埃などが例にあげられます。

また、ハウスダストは小さくて軽いため人の動きや風で簡単に舞い上がってしまいます。

高齢者の方や小さいお子さんのいらっしゃるご家庭は、特に念入りにハウスダスト対策をするように心がけましょう。

ハウスダストによって引き起こされる症状

ハウスダストは季節を問わず、どこの家にも常に存在します。

非常に小さく空気中に舞い上がりやすいため、人間が吸い込みやすく、そして吸い込むとアレルギー症状が引き起こされることがあります。

代表的なハウスダストアレルギーには以下のような症状が見られます。

・アレルギー性鼻炎

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなど

・アレルギー性結膜炎

目のかゆみや充血、違和感、涙目、痛みなど

・アトピー性皮膚炎

湿疹やかゆみなど

アトピー性皮膚炎の湿疹は、赤みがあって湿っぽいのが特徴です。

・気管支喘息

気管支の内側の腫れ、大量の痰がたまり呼吸困難、咳が出るなど

大人の喘息の場合は、重症化しやすい傾向があります。

ハウスダストが多い場所

ハウスダストは肉眼では確認することが難しいですが、家の中のあらゆるところにあります。

溜まりやすい場所を理解し、重点的に掃除することで、上手に除去していくことが大切です。

寝室:ふとんやベッドがあるため、ハウスダストが溜まりやすい場所となっています。

ふとんの切れた繊維や、ダニ、皮脂やフケが主な原因です。

本棚:ハウスダストは紙に集まる性質があります。本棚や新聞置き場は注意しておきましょう。

照明カバー:ハウスダストは静電気に吸い寄せられる特徴があります。

そのため、舞い上がったハウスダストは、照明の傘部分に吸着しやすくなります。

浴室や洗面所:湿気が多く換気がしにくい浴室と洗面所は、ハウスダストが溜まりやすい場所です。

換気扇を上手に使い、こまめに掃除をしましょう。

押し入れ・クローゼット:ふとんや洋服などハウスダストを発生させるものが多く収納されています。

加えて、換気や掃除もしづらいのでハウスダストが溜まりやすくなります。

寝室のハウスダスト対策で注意したい3つのポイント

寝具に潜むダニやカビ、布の繊維や皮脂・フケが主な原因と言われています。

汚れていないように見えるからといって寝具や床の掃除をしないと、体調を崩しやすい寝室環境になってしまうので注意が必要です。

カーテン

布製品のため、ハウスダストの原因になりやすいので、10日に1回は掃除機をかけるように心がけましょう。

特にレースのカーテンはハウスダストを溜めやすい素材なので、入念に掃除機をかける必要があります。

月に1回程度は洗濯することも効果が高いのでおススメです。

また、窓際は結露でカビが発生しやすい場所でもあるので、注意が必要です。

家具やベッド周り

ベッドはもちろん、家具の下や裏には埃が溜まりがちです。

毎日掃除機をかけるのが難しい場合はクイックルワイパーなどのウェットシートが便利です。

ハウスダストは舞い上がりやすいので、床を掃除する時にはゆっくり行うようにしましょう。

掃除前に加湿器をかけておくと、水分を含んで舞っていたハウスダストが落ちるので時短で掃除を済ませることができます。

床(絨毯・カーペット)

ハウスダストはとても軽いため、人が部屋の中を動き回っている日中は、空中に巻き上げられてしまいます。

そして、人が寝ている間に、舞っていたハウスダストは下に落ちて来て、朝になると床の上に溜まった状態になるので、朝一番の時間帯は、ハウスダスト掃除には最適のタイミングです。

特に壁際の床にハウスダストは多く落下し蓄積する傾向にあるので、寝室の壁際の床から拭き掃除を始めることをおススメします。

寝具のハウスダスト対策:4つのコツ

ハウスダストの原因になるダニやカビの対策をしていても、寝具から、ハウスダストが発生してしまうこともあります。

寝具から、ダニの死がいやフン、綿埃、皮脂やフケ、繊維のホコリなどが部屋の中に出ないようにするお手入れも重要です。

湿気を逃がす工夫をする

人は寝ている間に多くの汗をかきます。

また外気の影響で湿度コントロールが難しく湿気をふとんにため込みやすい環境になることもあります。

こうして湿気を含んだふとんはダニが繁殖しやすい状態になります。

湿気を取り除くことがハウスダスト対策につながります。

1〜2時間でいいので、晴れた日は外に干しましょう。

可能であれば裏返して両面風に当てて乾かすと湿気が十分に取れてダニが増えにくくなります。

干せない環境の方はふとん乾燥機や部屋干しで風をあてるなどの湿気対策が有効です。

カバー・シーツはこまめに洗う

カバー・シーツは、清潔にしておかないと汗で汚れたり、皮脂やアカなどでダニが発生しやすくなります。

週に1度は、洗濯をして清潔に保つようにしましょう。

糸くずや、ホコリも、洗濯をすることで洗い流されて心配がなくなります。

掃除機を使って吸い上げる

ふとんに潜むハウスダストの除去には、掃除機で吸い上げるのも効果的。

ふとんを大きく広げ端から上下20〜30秒ほどをかけてゆっくり掃除機で吸いきましょう。

ふとんの湿気を飛ばしてから掃除機をかけるとさらに効果が高まります。

</p

ふとんクリーニングに出す

洗えるふとんであれば、定期的に洗濯と乾燥をするのがハウスダスト対策としても効果的です。

洗濯でふとんの奥に入りこんだハウスダストをスッキリ洗い流し、残ったダニは乾燥で除去が可能です。

クリーニング業者へお願いすれば、中綿まで染み込んだ汚れもキレイにしてもらえます。

「おうち de まるはち」は、高級ふとんメーカーのふとん水洗い専用工場が行う「ふとんクリーニング」です。

ただクリーニングするのではなく、一枚一枚丁寧にチェックし、必要があると判断した場合はふとんの総合的メンテナンスも実施。

また「おうち deまるはち」は、WEB・お電話でお申し込み後、スタッフがご自宅へふとんの回収に伺います。

重たくてかさばるふとんを、お店へ持ち込む手間がかかりません。

その場でふとんの状態を確認し、申込み書を作成します。

集荷・配送料は無料!

さまざまなオプションもご用意しております。 ぜひ「おうち de まるはち」をご利用ください。

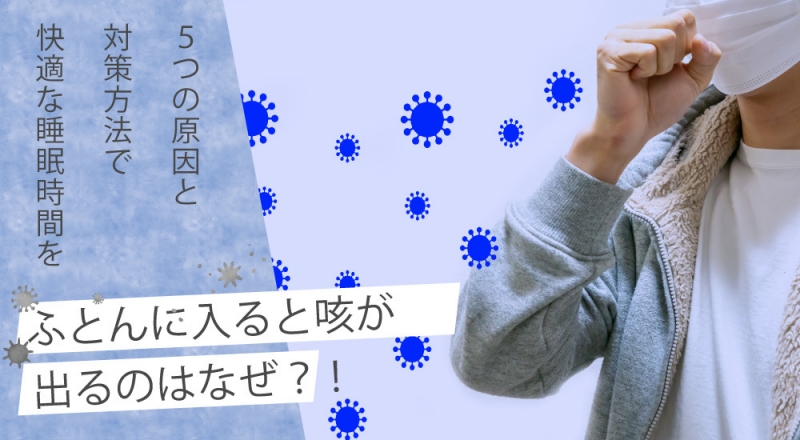

ハウスダストの予防法とは?

空気中に、フワフワと漂っているハウスダスト。

目に見えないので、どんなゴミがどのくらいあるのかはよく分かりません。

しかし、目に見えないからといって掃除をしないでいると、体調を崩す原因になることもあります。

部屋の中のハウスダストを減らしていけるよう、しっかりと対策をしていかなければなりません。

さらに家の中でハウスダストを極力発生させないことも大切です。

ハウスダストを減らせば、それらが原因の症状を予防できます。

こまめな掃除・洗濯

ハウスダストが最も多くたまるのは床、次がテレビなど背の低い電化製品や家具といわれています。

ハウスダストの大半はこれらの場所にあるので、毎日の掃除はここを集中的にするようにします。

背の高い家具や照明カバーは、たまの大掃除でしっかりホコリを取るくらいで問題ありませんが、アレルギー症状がひどい場合は頻度を上げて掃除を行いましょう。

また、掃除の最初に掃除機をかけると、ハウスダストが空中に舞い上がってしまい、ハウスダストを吸い込んでアレルギー症状を悪化させてしまう可能性も。

窓を開けたりエアコンをつけたりすることでもハウスダストが舞い上がってしまうので注意をしましょう。

床掃除をするときは、まず壁際から床クリーナーやモップで静かにハウスダストを取り除いてから、大きなホコリやゴミを掃除機で吸引するようにしましょう。

さらに完璧を目指すのであれば、水拭きで仕上げを行うと◎。

布製品やホコリをためやすいものは定期的に洗濯をしてハウスダストを予防しておきましょう。

温度・湿度に気を配る

室温は20〜25度に、湿度を50%に保つようにしましょう。

ダニやカビは高温多湿の環境を好み、特に室温25度・湿度60%を超えると一気に増殖します。

除湿機やエアコンの除湿機能を利用して湿度を下げ、浴室などは換気をしましょう。

室内への花粉やホコリの入り込みに注意する

花粉の飛散量が多いときは、室内に花粉を持ち込まないことが重要です。

外出する際は花粉のつきやすいウールなどの素材の服は避け、帰宅時は衣服や髪をよく払ってから家に入るようにします。

また、花粉の飛散量を確認して多いときは窓や戸を閉めておきましょう。

空気清浄機を使用する

空気中に舞っているハウスダストの対策には空気清浄機を活用しましょう。

人の移動でもハウスダストは舞い上がるので、空気清浄機を使って空気中のハウスダストを除去するのがおススメです。

人が出入りするリビングや、寝室の枕元などに空気清浄機を設置し、24時間稼働させると理想的です。

特に気を配りたいのが、外の風が寒い冬の季節です。

窓をしめっきりにしていると換気がされずに、ハウスダストが室内に滞留しがちなので、空気清浄機を上手く併用していきましょう。

まとめ

1日のなかでも長い時間を過ごす寝室やふとん。

ハウスダスト対策をしっかりしておくと朝の目覚めがもっとさわやかになりますし、体調を崩したり、睡眠の質を落とさないためにも、ハウスダストの性質を理解し正しく対処することが必要です。

ハウスダスト対策で大切になるのはこまめな掃除や定期的な洗濯です。

まずは自宅で洗える寝具の洗濯や掃除機をかけることから無理のない範囲ではじめてみてくださいね。

|

寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載

寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載