|

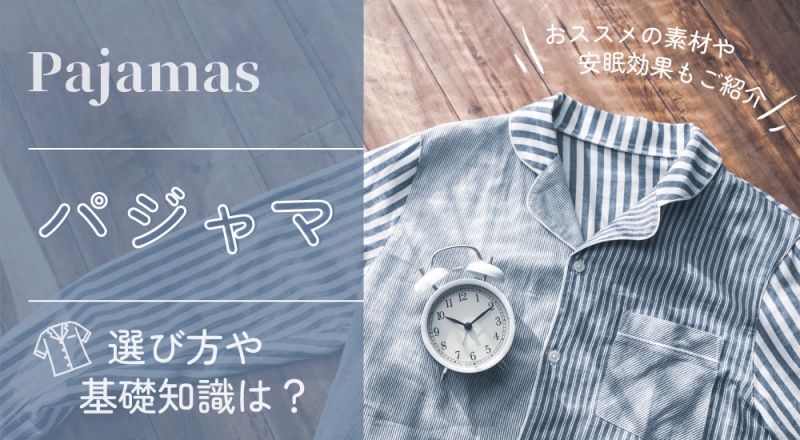

パジャマとは

早速ですが、皆さんは寝るときに「パジャマ」を着ていますか?

パジャマと部屋着(ルームウェア)は用途が全く違うので別物ですが、もしかすると

「寝るときなんて何を着ていても関係ない」

「最近あまり着なくなったけど処分するにはまだもったいないパーカー、スエット、Tシャツで十分」

「パジャマをわざわざ購入する気にならない」など・・・

パジャマを着ない派の方も多いのではないでしょうか。

実は「パジャマ」という存在を重要視することで睡眠の質を高める効果が期待できるのです。

パジャマは快適に眠るための「寝具」の1つともいえます。

一般的にパジャマの特徴としては、「上下セットの2ピースタイプ」という点が挙げられます。

ボタン付きの前開きのタイプや、上から被って着るプルオーバータイプなどがありますが、いずれのパジャマもパンツとトップスが別になっており、脱ぎ着がしやすいのが特徴です。

パジャマを着るメリットについて詳しく知りたい方は「パジャマの役割って何?」をご覧ください。

パジャマの歴史

「パジャマ」という言葉の語源は、ヒンドゥー語の「パージャーマー」や「パーイジャーマー」だといわれています。

元々は、インドの民族服のゆったりとしたズボンを指す言葉で、それを19世紀頃にインドに駐留していたイギリス人が、寝る時に楽ということで、この民族服のズボンをナイトウェアとして着用したことが、パジャマの始まりとされています。

そして、徐々に上下セットの2ピースタイプの現在のパジャマのスタイルへと変化していきました。

日本人は昔から着物で暮らしていたので、パジャマが登場する以前は着物の下に着る下着を寝巻として使用していました。

パジャマの原型といえるスタイルが登場したのは江戸時代末期の頃。

この時期に銭湯が普及し、湯上りに着ていた浴衣が、肌に柔らかく馴染んで汗もよく吸うので、パジャマとして利用するようになったそうです。

日本に現在のようなパジャマが伝わってきたのは1950年代のことです。

輸入もののパジャマやネグリジェが急速に普及して、海外のホームドラマへの憧れもあり、女性はネグリジェ、男性や子どもはパジャマといったスタイルが定着したともいわれています。

その後はパジャマの固定概念が少しずつ変化し、時代にあわせていろいろな素材やデザインのパジャマが登場するようになりました。

パジャマ選びで押さえておきたい5つのポイント

パジャマは就寝時にプライベートな空間で着るものなので、誰かに見せるものではありませんが、自分に合った1着を選ぶには意識しておきたいポイントがあります。

ここでご紹介するポイントを押さえておけば、ベストなパジャマと出会えるかもしれませんので参考にしてみてください。

気持ちが良いと感じる肌触りの生地

触って着た時から身体が安心するような、自分の心地よい感触のものを見つけることがポイントです。

身体に直接触れるパジャマの素材は快眠にも大きな要素となります。

人間の五感のひとつである『触覚』は脳に影響を与えるといわれているので、自分の肌になじむ素材を見つけましょう。

サラサラが気持ち良いと感じるならシルクや化繊混紡のような生地、柔らかく肌へ密着する感触が好みの方は、綿やニット系の生地が◎。

パジャマ生地は1つの素材でも生地の織り方や厚み、伸縮性によって肌触りは違うため、可能ならお店に足を運んで触ったり、生地感を確かめてから選ぶことをおススメします。

サイズにも注意!タイトすぎてもオーバーサイズすぎてもNG

パジャマは自分の身体にあったサイズを選ぶことが大切です。

普段着のようにジャストサイズのものだと、締め付け感があることで血液の循環を妨げ、副交感を優位にしづらくリラックスできないだけでなく、動きにくさや窮屈さを感じ睡眠の妨げになることも・・・

反対にゆったりしすぎのものも、寝ている間に無意識に打っている寝返りの際に引っかかったり、生地がもたついて邪魔になってしまうことがあります。

オーバーサイズすぎると、身体にあわず汗の吸収率が下がってしまう可能性も・・・

身体を締め付けない程度のゆとりのあるサイズで、寝返りの妨げになるような装飾のないシンプルなものを選ぶようにしましょう。

目安としてはバストやウエストのサイズに対してパジャマの実寸が+20cm程度あるものがおススメです。

大切なのは吸放湿性!素材の特徴を知ろう

寝ている間の蒸れの原因は室内温湿度と寝床内気候(寝具やパジャマなどと人の間にできる空間の温湿度のこと)の2つがポイントです。

寝床内気候が上手く保てない原因は人が睡眠中にかく汗を発散できていないことが考えられます。

パジャマの素材が吸湿性や通気性に優れたものかチェックしておきましょう。

汗をかいても快適な状態を保てるかどうかは、睡眠の質に大きく影響します。

一般的には綿や麻のような天然繊維のものは吸放湿性が高く、ポリエステルなどの化学繊維は逆に汗や湿気を吸わないので蒸れやすく、中途覚醒が起こる原因にもなります。

身体を冷やさないデザイン

パジャマは、上下が分かれているものの方が動きやすく、寝返りも打ちやすいので基本的には上下セパレートタイプを選ぶようにしましょう。

ワンピースタイプは寝返りの打ちにくさに加え、裾がめくれてしまったりして眠りの妨げになるので避けた方が良いでしょう。

夏は半袖+短パン、袖口や襟が開いている方が寝苦しくないのですが、夏でもエアコンや朝方の気温差などを考慮すると半袖+長ズボンのスタイルをおススメします。

下半身が冷えて血流が悪くなる短パンやショートパンツはNG。

長ズボンで通気が良く、サラッとした生地をチョイスしてみましょう。

冬は長袖+長ズボンで、襟元やズボンの裾が冷気が入りにくいデザインなら、寒さを防ぐことができます。

寒いからといって着込みすぎや厚みが極端にあるものは避けて、ふとんを掛けてちょうど良いくらいのパジャマのボリュームにしましょう。

繰り返しの洗濯にも強いものが優秀

素肌に直接着るパジャマには、汗、皮脂や角質などの汚れがつきます。

だからこそ、適切に洗濯し、清潔さを保ちたいものです。

夏は汗の量が多いので毎日、その他の季節でも2〜3日に1回程のペースでの洗濯が理想的なので、型くずれしにくい丈夫さや、お手入れのしやすさもパジャマを選ぶ大切なポイントです。

パジャマにはさまざまな素材や縫製の種類がありますが、適切なお手入れをすれば一般的に着心地に変化は感じずに2〜3年は問題なく着用できます。

といっても、パジャマはあくまで消耗品です。

寿命の過ぎたパジャマを着ることで寝心地が悪くなり、睡眠の質が低下する可能性も否定できないので、生地がくたびれてきたり、肌触りが悪くなってきたら買い替えのサインと捉えましょう。

季節にあわせたイチオシ素材と編み方・織り方

パジャマの素材は「編み方」と「織り方」の大きく2つに分かれます。

編み物と織物の大きな違いは織物には伸縮性がなく、編み物には伸縮性があるという点です。

例えば綿でも、織り方や編み方によって仕上がる生地の種類は異なり、特性も変わってくるため、素材だけでなく生地に着目するのも重要です。

ここでは季節ごとの素材のおススメとあわせてご紹介していきます。

夏に最適な素材と織り方

【素材】綿、麻、シルク

夏の代表的なパジャマ素材としては麻が挙げられます。

適度なシャリ感と耐久性もあり、サラッとした触感が気持ちよく感じます。

また、綿の吸水性やシルクのひんやり感も夏の快眠に適しています。

【織物】二重ガーゼ、サッカー、リップル、サテンなど

織物には、夏にぴったりの素材が多いのが特徴です。

表面にしわや凹凸があるものは、肌に触れる面積を少なくしサラッと快適に着られます。

冬に最適な素材と編み方

【素材】綿

天然素材の綿は汗や湿気を吸って吐き出す力に優れており、様々な編み方で空気を含んで保温性も確保できるので冬もおススメです。

反対にポリエステルやアクリル素材、フリース生地やボア生地など化学繊維メインのパジャマは保温性が良すぎるために暑くなり、吸湿性や吸水性がほとんどないので汗が吸収されず、蒸れてしまい、不快に感じるのでNGです。

【編み物】スムース、天笠、キルトニットなど

編み物には、冬でも心地よい保温性の高い生地が多くあります。

ふんわりと空気の層ができるのであたたかさと吸放湿性の高さのバランスが実現可能になります。

パジャマ+さらにひと工夫【寝室環境を整えるコツ】

安眠には寝室の温湿度と寝床内気候(寝具やパジャマなどと人の間にできる空間の温湿度のこと)がポイントです。

パジャマで寝床内気候を整えることに加えて、ここでは寝室の快適性をアップさせ良質な睡眠を取りやすくする工夫を解説していきます。

夏の安眠のコツ

①エアコンを入れるタイミングと温度設定

寝室に入る30分前にエアコンのスイッチを入れて熱の溜まりやすい天井に風をあてておくのが、効率よく涼しい寝室環境をつくるコツです。

この時の温度設定は26℃以下にして室内を少し冷やしておくとさらに効果的です。

そして眠る前には28℃以下に設定しなおしましょう。

②部屋の除湿を行う

多湿の日本では湿度を下げるだけで快適度はかなり増すので、エアコンの「ドライ」や「冷房除湿」など湿度を下げる機能を使って、部屋の室温だけでなく湿度も下げておくことがポイントになります。

他にも、除湿機がある場合は、エアコンと併用して湿度を調整するのもおススメです。

③ 寝具の湿気対策も忘れずに

寝具には湿気をため込まないことが大切です。

特に湿気や汗がたまりやすい敷き寝具の裏面は、風通しを意識して湿気を逃がしましょう。

ふとんは天気の良い時に干すか、または風通しの良い日陰に両面を干してください。

夏の時期は可能であれば週1回は、天気のよい乾燥した日に午前10時から午後3時頃までに片面1時間ずつを目安に行いましょう。

干す際、ふとん生地の傷みや汚れを防ぐために、シーツやカバーを掛けたまま干すようにすると◎。

また、寝具を収納している押入れやクローゼットも定期的な換気や除湿剤や除湿機を活用し、湿気対策をするのも効果的です。

冬の安眠のコツ

①寝室のレイアウトを見直す

ベッドや敷きふとんを窓際につけていると外の冷気を直接感じやすくなるので、頭の位置を逆にしたり、レイアウトを見直して窓から最低30cmは離しましょう。

壁からもベッドを離すことで、通気性もよくなり、掛けふとんも落ちたりズレたりしにくくなるのであたたかく眠れます。

②効率的に電気毛布やふとん乾燥機、暖房を使う

電気毛布は眠る1時間ほど前からふとんをあたためたら、眠るときにはスイッチを切りましょう。

就寝前にふとんを温めておけば、ふとんに入った時に身体をリラックスさせてくれますし、就寝時にスイッチをオフにすることで、入眠後の体温の低下がスムーズに行われます。

ふとん乾燥機をお持ちの方は寝る前に使用するとふとんをふかふかに出来る+カラッと湿気をとばした状態にしてくれるのでおススメです。

同様に暖房も寝室をあたためておいて、ふとんに入る前にスイッチをOFFにするのが望ましいです。

③起床の30分前から暖房をつけておく

寒い冬は、起床の30分程度前から暖房を入れて、部屋をあたたかくしておきましょう。

寝室があたたかくなっていれば身体もスムーズに動いて、前向きな気持ちでふとんから出ることができます。

【シーン別】おススメパジャマとは?

パジャマにこだわると寝心地も気分も変わります。

自分の状況に合ったパジャマを着ることは、質の良い睡眠への近道につながります。

ぜひ参考にしてみてください。

風邪をひいたとき

安静にして免疫機能がよく働くように環境を整えることが必要です。

風邪の時は普段よりも汗をかき体力も落ちているので、吸水性・吸湿性と保温力を兼ね備えた綿や麻のタオル地やガーゼ地のゆったりとしたパジャマがおススメです。

化学繊維のジャージやフリース素材は汗を十分に吸収することができず、その汗が蒸発しにくくなり、熱がこもって寝苦しくなりますし、体温調節機能もうまく働きません。

また、静電気が起こりやすいので、免疫力を低下させたり、空気中のホコリを集めやすくなるのでNGです。

汗をかいたらこまめに着替え、きちんと眠り、体調を回復させましょう。

心身共に疲れたとき

睡眠中、人は無意識に寝返りを打ち、身体を自由に動かすことで、血行を促したり、筋肉の疲れをほぐしたりしているので、それを制限してしまうと疲れが取れなくなってしまうのでNGです。

適度なゆったり感のある生地に伸縮性があるストレッチ素材やスムースニット、寝返りがしやすい摩擦抵抗の少ない素材などを選ぶと良いでしょう。

また、着心地が良いだけで、副交感神経の活動が高まり、スムーズに眠りに入っていけます。

着ているだけで肌の保湿を助けてくれるシルク素材も疲れを感じているときにはおススメです。

パジャマはデザインや素材、着心地によって着る人の気持ちに影響を及ぼすので、その日の気分によって使い分けると、気分転換や刺激になります。

これが着たいなと直感的に感じたものは、体調や精神状態に足りないもの・必要なものを補ってくれます。

また、睡眠不足やストレスを感じているときは、目にも優しく精神を安定させる働きがあるグリーンのガーゼやオーガニックコットンのパジャマなども効果的です。

まとめ

パジャマは寝る際の正装です。

「寝る前にパジャマに着替える」ということを習慣にすると、パジャマを着ると自然と入眠モードに入ることができます。

1日の約1/3程の時間を過ごす睡眠を快適なものにするには、パジャマは必要なアイテムなのです。

また、季節によって適した素材は異なります。

自分の体質や体調も考慮し、ストレスの少ないパジャマを選ぶと寝付きや眠りの質が良くなる可能性も高まります。

ぜひ、毎日の睡眠が潤うような、着心地の良いパジャマを選んでみてください。

|

寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載

寝具のメンテナンス情報やぐっすり眠れるコツが満載